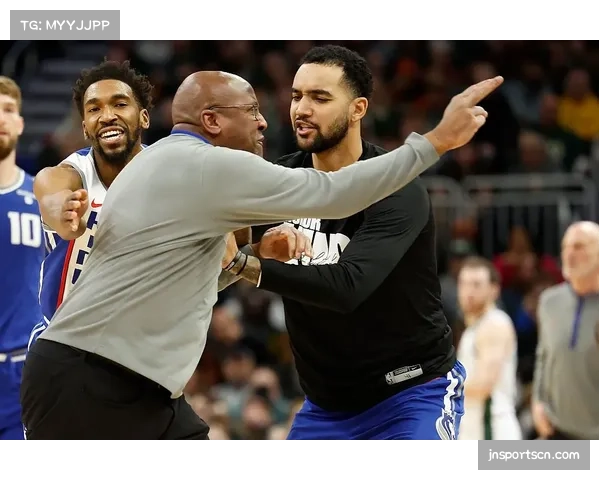

华金怒怼裁判质疑判罚不公称比赛仿佛对阵十三人后秒删动态引热议

摘要:近日,围绕球员华金在比赛中对裁判的激烈质疑以及随后删除相关社交媒体动态一事,引发了广泛的舆论关注和热议。事情本身并非单一事件,它牵扯到运动员与裁判之间的权力博弈、公众对公平与权威的期许、社交媒体时代的信息传播效应,以及体育文化中情绪表达与纪律约束之间的张力。本文首先简要概述这一事件的来龙去脉,然后将从四个维度进行深入剖析:一是“运动员对判罚的公开挑战”在竞技体育中的合理性与风险;二是“社交媒体删帖”这一行为的象征意义与舆论影响;三是“裁判与运动员权力关系”的本质透视;四是“公众视角与舆论标准”在此类事件中扮演的角色。最后,文章将对这一事件进行总结归纳,努力厘清什么样的表达才更具建设性,以及体育界应如何在公平、尊重与表达自由之间寻求平衡。

1、运动员挑战的正当性与局限

在竞技体育中,运动员毕竟是直接参与者,面对判罚的不满乃至愤怒,往往是人的本能反应。华金在当场向裁判表达质疑,称判罚不公、仿佛在对阵十三人,这样的措辞虽然激烈,但并非空穴来风。有时运动员确实能凭直觉判断一些判罚的合理性是否存在问题。因此,从情绪表达的角度来看,他的挑战具有一定的合理性基础。

不过,竞技场是有规则与秩序的空间,运动员的公开质疑也存在风险。首先,这样的质疑可能触碰到比赛组织方和裁判体系的底线,被视为对裁判权威的挑战。其次,一旦质疑升级成情绪失控或言语攻击,则可能受到纪律处罚,甚至影响运动员的职业形象和未来参赛资格。华金如果在场上表达得过于激烈,很可能面临纪律警告或罚款的处罚。

另一方面,挑战的有效性还取决于是否具备证据支持。如果只是情绪性控诉而缺少录像、数据或第三方技术回放作为支撑,那么运动员的挑战往往难以获得合法性认可。在这一点上,华金如果能提供视频、回放或者球印、轨迹等证据,将更有说服力;反之,仅靠言语抨击,容易被质疑为情绪化发泄。

最后,运动员是否应承担更多自律与分寸的责任。即使在遭遇不公判罚时,也要避免说出侮辱性语言、夸张比喻或攻击性措辞。因为运动员代表的不只是个人,更是公众形象和体育精神的象征。

江南体育平台2、删除动态的象征意义与舆论效应

在社交媒体时代,运动员不仅是在赛场上发声,更可能在微博、Instagram 等平台即时表达情绪。华金赛后发布“仿佛对阵十三人”的动态,表达他对判罚不满的情绪;然而随后删除这一动态,这一操作本身便带有象征意义。删帖行为往往被视为“撤回”、“顾忌”或“悔意”的信号,而公众与媒体则会据此衍生更多猜测。

从舆论机制来看,删帖会引发“二次传播效应”:原本可能被忽视的发言被媒体捕捉、转载,删帖行为反而带来更多关注和放大解读。如同“自毁证据”的暗示,公众易将其理解为事情可能比表面更复杂。华金的删帖,引来网友纷纷截图、备份、讨论,舆论热度因此迅速上升。

此外,删除行为还可能对舆论正当性造成削弱。一些支持者可能会认为,删帖是因为担心处罚或反应过激,是有惧怕心理的表现;批评者则可能借此说他“怕承担后果”或“不够坚定”。删帖无疑在一定程度削弱了他最初表达的力度与正面影响。

但也必须看到,删除不一定代表失态或懦弱,背后可能有管理团队、俱乐部或赛事方的压力,也可能是澄清、修正或冷却情绪的策略。对于公众人物而言,社交媒体发言与撤回都可能是复杂策略的一部分。

3、裁判与运动员的权力博弈

体育竞技中,裁判被赋予着“决定性”的权力——在瞬间通过哨判、手势、书写判罚结果来影响比赛进程。运动员则处于被动接受者或挑战者的位置。在这种权力关系中,裁判拥有结构上的优势。运动员若公开质疑,就有可能被视为挑战规则的秩序。

这种权力不对称,会使得运动员在面对争议判罚时处于较弱地位——一方面需要尊重规则与秩序,一方面又要维护自身正当权益。这种张力是体育体制内固有的张力。华金的愤怒表达实际上触碰了这种结构张力,使得人们开始反思:裁判的权力究竟应如何被约束与监督。

在国际体育界,许多项目引入了技术回放、视频助理裁判 (VAR)、鹰眼系统等,以减少误判、提升透明度。这些机制在一定程度重塑了裁判与运动员之间的权力平衡。但即便如此,最终裁判是否采信回放意见、如何解释规则,仍然取决于主观判断,这里的主观余地仍是权力的体现。

华金质疑判罚、暗示裁判可能偏袒“十三人”式裁判体制,就是对这种结构性权力的反叛。他在暗示:裁判可能并非中立者,而是制度或背景力量的代理者。这种质疑如果获得公众共鸣,就可能对裁判体系本身产生制度性挑战。

4、公众视角与舆论标准的角色

任何体育争议事件在传播过程中,都被公众舆论所放大。华金怒怼裁判、删除动态的行为,首先进入的就是舆论的过滤与“品评”机制。公众会依据自身经验、偏好、情感对事件进行解读:有人支持他“为自己发声”,有人批评其“失控情绪”,有人揣测背后可能存在利益干预。舆论本身就有多重标准。

其二,媒体在这一过程中扮演桥梁与放大器的角色。新闻机构或体育媒体会对这一事件做出不同语调的报道:有人强调裁判公正性,有人强调运动员权益,也有人强调赛场纪律。这种多重视角的交织,使得公众对事情的判断容易分化。华金的言行就被拆解、解读、批评与支持交替呈现。

再者,公众对“公平”有强烈情绪预期。在体育这样规则明确、胜负可量化的体制里,观众通常希望看到“无争议”的比赛结果。判罚争议本身就容易引发不满情绪,尤其当运动员表达不满、社交媒体介入时,公众往往站在“弱者”或“被压制者”的立场去认同。这也是为何华金事件能快速引发热议的一个心理机制。

然而,舆论也可能走向极端化。当公众情绪过度介入时,可能夸大某些细节、断章取义,对运动员或裁判施加不合理压力。舆论若缺乏冷静、弱于事实证据,也可能助长偏见与偏颇解读。在这一事件中,那些缺乏客观证据的传言或猜测,也可能被部分舆论推向极端。

总结:

华金怒怼裁判、质疑判罚不公、称比赛仿佛对阵十三人,并随后删帖,这一系列动作已经成为一个符号事件。它既体现了运动员在不公面前表达情绪的欲望,也暴露了体育制度中权力不对称与诉求表达的矛盾。这一事件既是个案,也折射出整个体育生态中公平、权威、表达三者的复杂张力。